T-SPOT.TB検査フロー

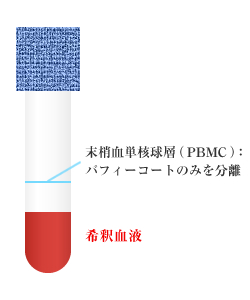

1st:採血・PBMC分離・精製・正確に250万個/mlに調整

Point:採血管はエンドトキシンフリー厳密な採血後の温度管理(21.5±3.5℃)

へパリン採血量

0~2才未満:2ml

2~9才未満:4ml

10才以上:5ml

へパリン採血管はエンドトキシンフリーを使用。

採血量は年齢によって異なる。乳幼児の免疫機能は未熟だが、白血球数は多い。このため乳幼児の採血量は2mlで充分である。

採血後すぐに採血管内のへパリンと混合し、凝固しないようにする。

採血後から検査を開始するまでは定温(21.5±3.5℃)で保存する。

この温度はリンパ球の活性を変化させないための温度であるため、血液搬送中も保持しなければならない。

採血後32時間以内であれば検査を行う事が出来る。

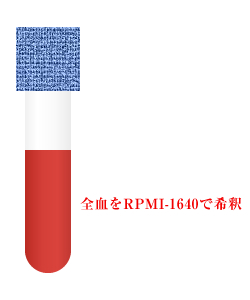

全血をRPMI-1640で希釈

採血した血液は、末梢血単核球を分離するためにRPMI-1640メディウムで希釈を行う。分離を正確に行うためにゆっくりと良く混和希釈する。

希釈液の容量は血液量により異なる。

![]()

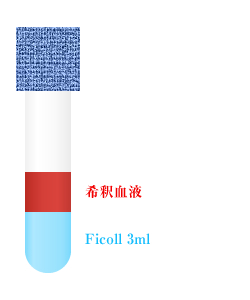

細胞分離用のFicoll-Paque液を入れた試験管(リューコセップ管)に、

希釈した血液を重層し、規定の重力と時間(1,000×g, 22分)遠心を行う。血液量が少ない場合はリューコセップ管は使用できない。

バフィーコートのみを丁寧に採取し、 RPMI-1640メディウムでゆっくり丁寧に再懸濁する。

600×gで 7分遠心し、上清を捨て RPMI-1640メディウムで再懸濁する。

350×gで7分間遠心して上清を捨て、 700μ?のAIM-Vメディウムで再懸濁し、細胞数を計測後、一検体ごとに正確に 2.5×106/mlに調製する。この時PBMC数が正確に調製されないと正確な検査結果は得られない。続けて第二ステップの培養まで実行する。

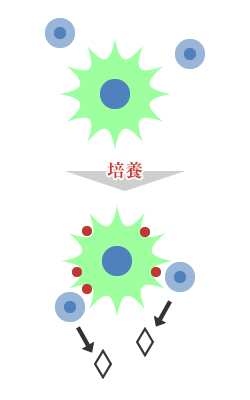

2nd: 培養・発色・カウント

Point :培養中のプレート微動は禁忌。スポットの数読は必ず違う人で3回確認

抗原刺激

白血球 : 2.5×105/well

パネルA:ESAT-6

パネルB:CFP-10

陽性コントロール : PHA

陰性コントロール : AIM-V

培養 (37℃、5%CO2) 16h~20h

ストリップの4well夫々に、陰性コントロール(AIM-V), 抗原ESAT-6, CFP-10, 陽性コントロール(PHA) を50μl添加する。

2.5×106/mlに調製した末梢血単核球(PBMC)をストリップ4wellに100μl添加する( 2.5×105/well )。厳密に!

※これ以降揺すったり、ピペットで混ぜたり絶対にしない。

そのままの状態で5%CO2存在下、 37℃の培養器中に静置し、16~20時間培養をおこなう。(培養器の中では、一旦設置したプレートはそのまま培養時間が終了するまで静置しておく。)

※ストリップの各wellの底にはヒトInterferon-γ (IFN‐γ)に対する抗体がコートしてある。被検者が結核に感染していれば、PBMCは抗原特異的にIFN‐γを産生する。この時wellの底にコートしてある抗体と抗原抗体反応を起こして結合するが、少しの振動でスポット形成に影響を及ぼす。

培養終了後洗浄し、二次抗体を添加。4℃で1時間反応。

二次抗体を洗浄後、酵素基質液を添加。室温で厳密に7分発色。蒸留水で洗浄。

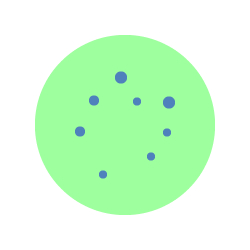

乾燥後藍色のスポットを専用スポットカウンターで測定。

培養時間終了後、PBSで4回洗浄する。二次抗体(アルカリフォスファターゼを標識した抗ヒトIFN‐γ抗体)を50μl添加し、4℃で1時間反応させる。

PBSで4回洗浄する。

基質(BCIP, NBT)を50μl添加し、室温で正確に7分反応させた後、蒸留水もしくはmili Q水で洗浄する。

室温もしくは37℃で完全に乾燥させて、専用スポットカウンター、その他顕微鏡で数読する。

※専用スポットカウンターで測定した場合、偽のスポットをカウントしている場合があるので、必ず更に2回目視で確認を行ってから結果を出す。